📘 この記事のレベル

| 初心者 | |

| 難易度 | |

| 解決時間 | |

| 記事を読むのに必要な時間 | 約 12 分 |

こんにちは、慎です。

応募をする際に必要な書類ですが、大きく分けて下記がありますよね。

- 職務経歴書

- 履歴書

この二つですよね。

履歴書は個人情報の記載がメインなので、すぐに書くことができるのではないでしょうか。

ただ、職務経歴書で何を書いたらいいのかわからず、手が止まってしまっているという悩みをお持ちではないでしょうか?

その悩みの理由を挙げてみると、下記ではないでしょうか。

- 職務経歴書はフリー項目なので、どんな項目を書いたらいいかわからない

- 自分の強みや弱みがわからず、書く内容が思いつかない

- 伝わりやすい「まとめ方」がわからない

この点について行き詰まることが多いのではないでしょうか。

その悩みを抱えたまま、転職活動が始められない状況を解決するために、今回の記事をご用意いたしました。

この記事では、下記のことが分かるようになります。

この記事でわかること

- それぞれ書類を提出する目的

- 職務経歴書で人事が注視する、極めて大事な項目の理解

- 職務経歴書を書くにあたり、揃えるべき情報について

- 職務経歴書の一般的なフォーマット(書くべき項目の理解)

- 書類をまとめる上で、伝わりやすい書き方

この点について解説をしていきますので、最後までご覧ください。

この記事を書いている人

- 人材業界経験17年目

- 転職経験3社

- ブラック企業での勤務経験あり

- 2000名以上の転職相談

- 1000社以上の支援実績

- ド底辺から社長賞受賞まで経験

- 現在は人材紹介に従事

転職経験ゼロの方を中心に、不安を取り除き安心できる転職ノウハウや、会社の「リアル」な側面を余すことなく解説しています。

「なんでいままで使わなかったんだろ」と後悔する「厳選」の転職エージェント

| 項目 | リクルートエージェント | JACリクルートメント | doda(パーソル) | マイナビAGENT | en world | Branding Engineer | GEEKLY | コトラ | Ms-Agent | レバテックキャリア | パソナキャリア | 就職SHOP | ネオキャリア | アクシスコンサルティング | クラウドリンク |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 企業ロゴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |

| 公開求人数 | 130,017 | 15,000 | 99,543 | 非公開 | 1,000 | 5,337 | 13,238 | 7,557 | 6,000 | 10,000 | 25,000 | 非公開 | 150 | 非公開 | 2,800 |

| 非公開求人 | 185,786 | 非公開 | 35,646 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |

| 利用年齢層 | 20代〜50代 | 30代〜50代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 30代〜40代 | 20代〜30代 | 20代〜30代 | 30代〜40代 | 30代〜50代 | 20代〜30代 | 30代〜40代 | 20代 | 20代 | 40代〜50代 | 20代〜40代 |

| 求人年収帯 | 400〜650万円 | 500〜1000万円 | 400〜650万円 | 400〜600万円 | 700〜1300万円 | 400〜700万円 | 400〜600万円 | 500〜800万円 | 500〜1000万円 | 400〜600万円 | 500〜1000万円 | 250〜400万円 | 250〜400万円 | 600〜1000万円 | 400〜700万円 |

| 対象エリア | 全国 | 東京、埼玉、横浜、名古屋、静岡、大阪、京都、神戸、 広島、福岡 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏、近畿 | 首都圏 | 首都圏 | 東京、横浜、名古屋、大阪 | 東京、名古屋、大阪、福岡 | 全国 | 東京、横浜、埼玉、千葉、大阪、京都、神戸 | 全国 | 東京、大阪 | 東京、大阪 |

| 得意な分野 | ALL | 管理系、専門職 | ALL | ITエンジニア、第二新卒 | 外資系企業求人 | ITエンジニア | ITエンジニア | IT、金融系、コンサル、管理部門、マネジメント職 | 管理職、有資格職 | ITエンジニア(経験者) | ALL | ALL | ALL | 管理部門、経営層 | ITエンジニア |

| おすすめ人 | 自分に合う求人を 幅広く探したいと考える人 | とにかくハイクラスの求人を探したい方 | 自分の志向性に合う求人の紹介を受けたい人 | 20代の求人が多いため、若年層の転職希望者 | グローバルに展開をする企業への転職をとにかく希望の方 | フリーランス求人なども視野に入れた転職活動をしたい人 | ベンチャーから大手企業まで様々な規模で探したい人 | 専門性を持った担当者に深く相談をしたい方 | 管理職で求人を探したい人 | 経験が豊富なエンジニアの方が専門性を発揮しての転職 | 年収をとにかく上げたいと考える方は活用必須 | 何も持っている経験がな状態での転職活動を行う人 | 転職先がどんなものが良いのか提案を受けたい人 | 経営層に近いポジションを得たいと考える人 | 自社内開発などの勤務環境を求めたいエンジニア |

| 嬉しい特徴 | 転職成功者No,1 | 取り扱いの60%が非公開求人 | 性格診断を踏まえた紹介支援 | 担当者が親身に細かくカウンセリングをしてくれる | 外資初の方の転職支援が手厚く、ノウハウを得られる | 担当者のエンジニアに対しての知識が深く、相談が容易 | ITエンジニアに特化をして、幅広く求人を探せる | スペシャリスト、ハイクラス、経営層が薦める転職エージェントの賞を受賞 | 管理職に特化をしていることもあり担当者の知見も深い、そして管理職求人が膨大 | 担当者の知識が豊富で、希少な非公開求人も紹介される | ほぼ、非公開求人で占めている(80%が非公開)なので出会える求人が珍しい | 何から始めてよいのかなど、転職をするための方法を親身になって相談をしてもらえる | とにかく自分に合った転職先の候補を積極的に紹介をしてくれるため、受動的でOK | 経営層と太いパイプがあり独自の求人を持っているため、極めて限定的な求人に会える | 非公開求人が多く、自社内や社内SEなどの職種が多い |

| イマイチ点 | 担当コンサルタントによってサービスに濃淡がある | 求人紹介のバリエーションが少ない | 担当者の当たり外れが多い | 他の大手企業よりも求人数は少し少ない | ミドルクラス以下の求人が見つかりにくい | 大手企業の紹介案件が多く、多少偏りがある | ハイクラスの求人などは少し乏しく、若年層向け | 求人が他と比べて少ない | 管理部門系以外の職種はほぼ期待できない | スキルが低い場合には優先順位を明確に下げられる | 優先順位を下げられると連絡が来ないことがある | とにかく紹介される求人は年収がさほど高くない | 世に出回っている求人が比較的多いため、求人の希少性は乏しい | ミドルクラス以下の求人はとにかく少ない | 大手系の求人が中心であり、ベンチャー求人は少ない |

| 公式ページ | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら |

企業に提出する「履歴書」と「職務経歴書」の目的とは

まず、しておきたいこととしては、下記の疑問を解消することではないでしょうか。

あっきー

あっきー職務経歴書と履歴書って必ず出すけど、何のために行っているの?

この背景が理解できると、何を書くべきかクリアになります。

それぞれの書類の目的は異なりますので、個別で解説をしていきます。

履歴書の目的とポイント

写真付きで、定型化された書類であり、ネットでのフォーマットを活用していただいて構いません。

履歴書の目的は下記となります。

あなたが「どんな人」なのかを把握するため

これだけのために求められます。

そのため履歴書に書かれる項目は下記となります。

- 氏名

- 顔写真

- 学歴

- 職歴

- 資格取得

- 志望動機

- 希望する勤務形態

- 就業希望場所

- 交通

- 家族構成

主に、この内容ですよね。

こちらの内容ですが、書き方等々で伝わり方が変わるような情報は一切なく、装飾などを行う必要は全くなく、事実だけを淡々と書いていくだけで構いません。

履歴書は主に、入社後に人事資料として保管をされるため、気を付けるべきポイントは下記ぐらいになります。

履歴書の抑えるべきポイント

- 丁寧な記載をする(字の綺麗さに自信がなければ「Word」などで記載も可)

- 文中に「〜です」「〜ます』といった言葉調のワードを入れる必要はない

- 職務経歴書を記載時点での情報を記載(古くても、少し先の情報でもダメ)

- 同じものを多数の企業で流用しても可(個社毎に内容を変える必要はない)

このくらいになります。

履歴書に関しては特段意識することなく、記載を進めて良いでしょう。

職務経歴書の目的とポイント

ネットにはさまざまなフォーマットが展開されていますが、基本的には「フリーフォーマット」です。

職務経歴書を提出する目的は下記となります。

あなたが培った「スキルや経験」を把握して、募集求人とマッチをしているかを判断するため

このために利用をしますが、転職となると経験が重視をされるため、とても重要な書類となります。

慎

慎職務経歴書の書き方ひとつで、書類通過率が大きく変わります。

書くべき内容としては、大きく分けて下記の項目です。

- 勤務先(会社名、従業員数、業務内容、規模)の情報

- キャリアの変遷(いつ、何の仕事を、何年行ったのか)

- 所属グループ(名称、役割、役職)の情報

- 職務内容(具体的な仕事の内容)

- 実績(どの程度の成果を生み出したのか)

- 受賞歴(社内・社外問わず)

- 自分の強み(具体的なエピソードも含め)

- 失敗した経験や学びの経験

この内容となります。

これらの情報を読み取り、自社の募集と合っているかどうかを判断するため、下記を押さえておく必要があります。

職務経歴書の抑えるべきポイント

- その会社に合った内容のものを記載(一部流用は可ですが、同一のものはNG)

- 具体的な内容を5W1Hの観点で記載する(エピソードなどを踏まえ、具体的な内容)

- 成果は定量的な記載をする(〜円、〜件、〜あり・なし)

Gさん

Gさんいやいや、こんなのを抑えておけと言われても無理だから….

そうなんです。

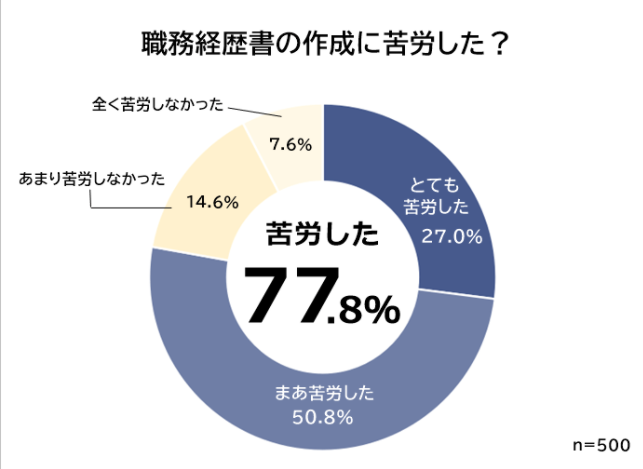

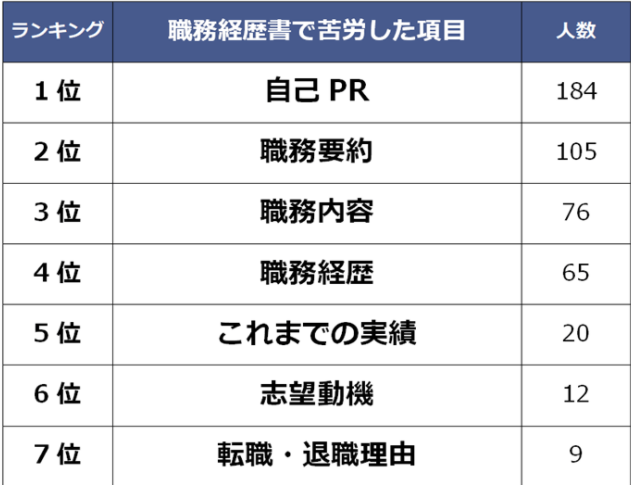

職務経歴書をまとめきるには、どうしても下記のことが必要になるため、つまづく人が多くなってしまうのです。

- 自分のことを客観的に把握する、自己分析を行っておくこと

- 自分が培ったキャリアを振り返り、整理すること

- 要点をうまくまとめる、文章力が一定必要

書く内容が明確になっていたとしても「文章力」がなければダメで、文章力があったとしても「書く内容」がまとまっていなければダメですよね。

この両方を満たすことって、結構難しいことだと思いませんか?

Dさん

Dさんそんなの、短時間で出来る気がしないわ…

そう感じる方は、思い切って人材紹介サービスに登録をしちゃった方が、はっきり言って早いですし、オススメです。

この中に記載のある転職エージェントを活用すれば、職務経歴書の添削をしてもらうことができます。

Gさん

Gさんせっかくの転職活動だし、まずは自分でやってみたいな

そう思う方は下記を読み進めてみてください。

次にご紹介をするのは、書類選考をする目的についてです。

人事担当者は書類選考をなぜ行い、何を見ているのか?

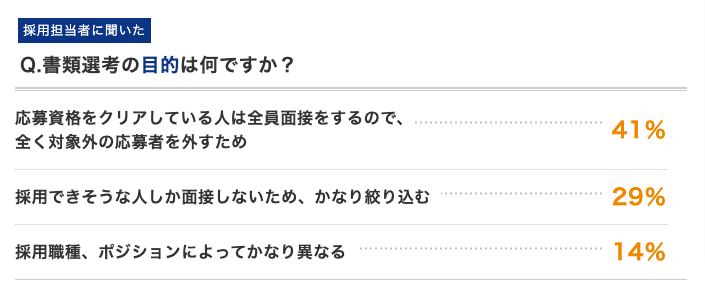

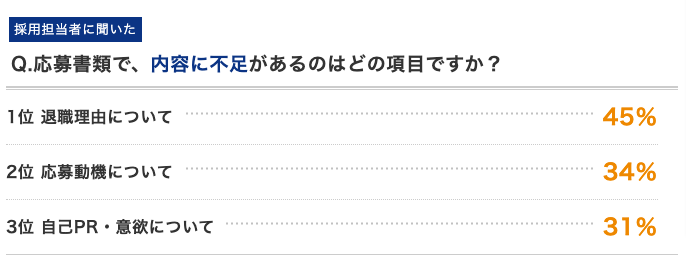

大手人材サービス会社のエン・ジャパン株式会社がまとめた「採用担当者は応募書類のココを見る」のアンケート結果です。

このように書類選考をせずに、全員面接をする企業も一定存在しています。

ただ、一般的には、書類選考をする会社の方が多く、人事担当者はこのように思っていることが多いです。

Nさん

Nさん自社に合いそうな人だけ厳選して面接しよう(時間ももったいないし)

人事担当者も限られた時間の中で効率的に採用活動をしているので当然です。

そのため、職務経歴書でとにかく情報を掴みたいというのが本音ですが、内容不足を感じているのも事実のようです。

この部分に不足を感じるということは、裏返しをすれば「重視したい内容」であると分かります。

この点を、特に重要視をして記載をすると通過をする可能性がグッと上がります。

次に、職務経歴書を書くにあたり、最低限揃えておきたいことのまとめです!

職務経歴書を書くにあたり、揃えるべき情報について

下記が情報として必要ということは、お伝えしました。

- 勤務先(会社名、従業員数、業務内容、規模)の情報

- キャリアの変遷(いつ、何の仕事を、何年行ったのか)

- 所属グループ(名称、役割、役職)の情報

- 職務内容(具体的な仕事の内容)

- 実績(どの程度の成果を生み出したのか)

- 受賞歴(社内・社外問わず)

- 自分の強み(具体的なエピソードも含め)

- 失敗した経験や学びの経験

この内容を書き出せるようになるためには、この順番でひとつひとつ進めていく必要があります。

- 書きやすいフォーマットを選ぶ

- 自身の経歴を棚卸しをして書き出す

- 自己分析をする

- 職務経歴書に書き出しをしてみる

- 不必要な情報を削除する

この順番を守って、進めてみてください。

Eさん

Eさん簡単に書いているけど、これ難しいよ….

みんなそう思っています。

だからこそ、ひとつひとつ解説をしていきますね。

書きやすいフォーマットの選び方

これは、PASONAのページにある「職種別の職務経歴書」の書き方です。

職務経歴書は職種によって求められる情報も異なれば、書き方も異なります。

そのため職種ごとに求められるテンプレートを活用することが書類通過をするためには最短の道です。

自己分析をする方法

自己分析をしましょうと言われてすぐにできる人は、ほぼいません。

ただ、自分の強みを理解しないまま進めようとすると下記のことが起きてしまいます。

- 職務経歴書の強みの項目に抽象的なことしか書けなくなる

- 面接で自身の強みを明確に述べられずアピール不足となる

そのため、必ず行っておく必要があるものですが、通常は下記の「ストレングスファインダー」と呼ばれる自己分析のサービスを活用して行います。

ただ、こちらは受験するにあたり「2,340円」という費用がかかります。

もちろん、こちらを利用しても良いですが、どんなものかもわからないうちに「2340円」の出費は痛いですよね。

そこでご紹介をするのが「ミイダス」という自己分析のツールです。

慎

慎こちらは、完全に無料で利用できます!

利用方法についての詳細は「自身の強み/弱みの把握」の記事をご覧ください。

職務経歴書に書き出しをしてみる

自己分析の情報も揃って、書き出しているけれども、なんとなくうまくいかない。

こんな悩みを持つことはありませんか。

それは書き出しを行おうとしても「書き方」がわからず、文章がまとまらないという時におきます。

慎

慎そんな時には、これを使うと便利です!

-800x327.png)

転職サービス大手のパーソルが提供する「doda」が提供をするレジュメビルダーです。

無料で利用ができ、必要情報を入れるだけでレイアウト等々を整えて書類として出力することができます。

もちろん、作ったものは特に許可等々は必要なく、企業にすぐに提出をすることができます。

一応、書き方の続きとなりますが、こういったビジネス書類では必須となる「5W1H」と呼ばれる観点についてもお伝えをしておきます。

この書き方をするだけで、グッとまとまりを持った「伝わる文章」を書くことができるので覚えておいて損はありません!

5W1Hとは何か、どんな観点なのか

慎

慎ここでは大事な話なので、5W1Hについての書き方について少し触れておきたいと思います。

- Who(誰が)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- What(なにを)

- Why(なぜ)

- HOW(どのように)

ビジネスではこの書き方が一般的とされています。

なぜかというと、起きた状況が他者でも鮮明にイメージすることができるからです。

慎

慎例を挙げると下記のようなことです

何も抑えずに書いた文章

太郎くんが、僕に「職務経歴書が大事」と言ってきました。それに対して僕は「そのとおりだよ」と伝えました。

5W1Hを抑えた文章

本日の10時に、オフィスで1on1をしている際に、太郎くんから「職務経歴書が大事」と指摘を受けました。その理由は「職務経歴書の良し悪しで書類通過率が大きく変わるから」であり、具体的な改善方法として「自己分析」をし「まとめ方」を踏まえ「フォーマット」を揃え、書き出すことが重要との事を教えていただきました。

- Who(誰が):太郎くんが

- When(いつ):本日の10時に

- Where(どこで):オフィスで1on1をしている時

- What(なにを):指摘をした

- Why(なぜ):職務経歴書の良し悪しで書類通過率が大きく変わるため

- HOW(どのように):自己分析、まとめ、フォーマットを揃えること

この点を網羅しています。

この書き方をすると、職務経歴書では魅力的な文面として捉えられるようになります。

他、記載方法で気をつけておかなければならない観点

職務経歴書に記載をする項目やイメージは持つことができましたでしょうか。

次は大事な各順番について解説をしていきます。

この書き方についても逸脱した記載をすると相手にイメージが伝わらず、せっかくの良い情報も与える印象としては悪いということにも繋がりかねません。

まず、絶対に抑えておく書き方についての説明となります。

- 日付の記載は「和暦・西暦」のどちらかで統一をする

- 誤字脱字などが無いように、二重三重でチェックをする

- です。ます。といった語尾は統一をする

- 句読点、濁点は適切に用いて読みやすさを意識する

上記は文章を書く上で最低限心得ておきたいポイントです。

慣れない職務経歴書の記載をする際にはより気をつけていただき、統一性を持った書類に仕上げていただくことが重要です。

あっきー

あっきー誤字脱字は当然何回も見直すことによってなくせるけど、文章の統一さや、ですます調という部分は整えて置く必要があるのね。

慎

慎そうだね。大事な視点としては人事は限られた時間の中で、書類に目を通しているということだね。

今の仕事で、どのような成果を、どう輩出したのか

成果を職務経歴書に書き出す際には、大事な視点があります。

それは、定量的(数字)で表現をすることです。

そのため曖昧な表現は避けて、なるべく具体的な数字を交えて整理をすることをオススメします。

慎

慎ちょっとイメージできるように、例文をご紹介します!

○○という課題があり、それを改善することが、■■といった結果に繋がり、成果として輩出することが可能と考えた。実現するために◯◯という課題を「要素A」「要素B」「要素C」といったカタチで分解をしました。その結果、要素Aには▲▲という対策が適切であると感じ実行をしました。結果●●万円の実績が輩出できました。

上記ように「課題を何と捉え、どのような分析をして、どう解決をしたのか」が明確に記載をしましょう。

なぜ、その選択肢を選んだのか

大事なのは成果ではありますが、その成果を輩出したプロセスにこそ、活躍の裏付けとなる要素が含まれています。

慎

慎結果だけを言われたとしても、それがすごいのかどうか分かりますか?

おそらく、わからないと思います。

その結果が「どのように輩出されたのか」というプロセスを企業は知りたがっています。

これが言えると、次に「なぜその方法」をやろうと思ったのかという疑問が生まれます。

様々な解決案があったなかで、どのようなメリットとデメリットがあり、最終的になぜこの解決策を選択したのかという事を整理しておくと良いでしょう。

自分自身の得意・不得意を具体的なエピソードを含めて整理をする

得意・不得意は誰にでもあります。

企業はお任せをしたい仕事を取り巻く環境下で、チカラを発揮いただけるかどうかを気にしています。

慎

慎今の会社で出た成果が、転職した後に活用できるとは限りませんし….

そのため、具体的なエピソードを知りたいと思っています。

そのプロセスが転職をしても活用できるのか、それとも今の会社でしか活きないものなのか、その部分を判断するためにも具体的なエピソードが大事です。

これは、不得意なことを話す時も同様です。

最後に、職務経歴書をまとめる際の注意点を解説していきます。

職務経歴書はフリーフォーマットだけど、順番はあるので注意せよ

職務経歴書はWordなどを用いて書くということが一般的になってきたので、手書きで書く必要はありません。

そして職務経歴書はドキュメント記されるので、ある程度自由度が高い記載が行えるようになっています。

しかし流れを逸脱した書き方をしてしまうと、前項でもお伝えをした通り読みにくい文章となってしまいまうので、下記の順番を守っていただくことが重要です!

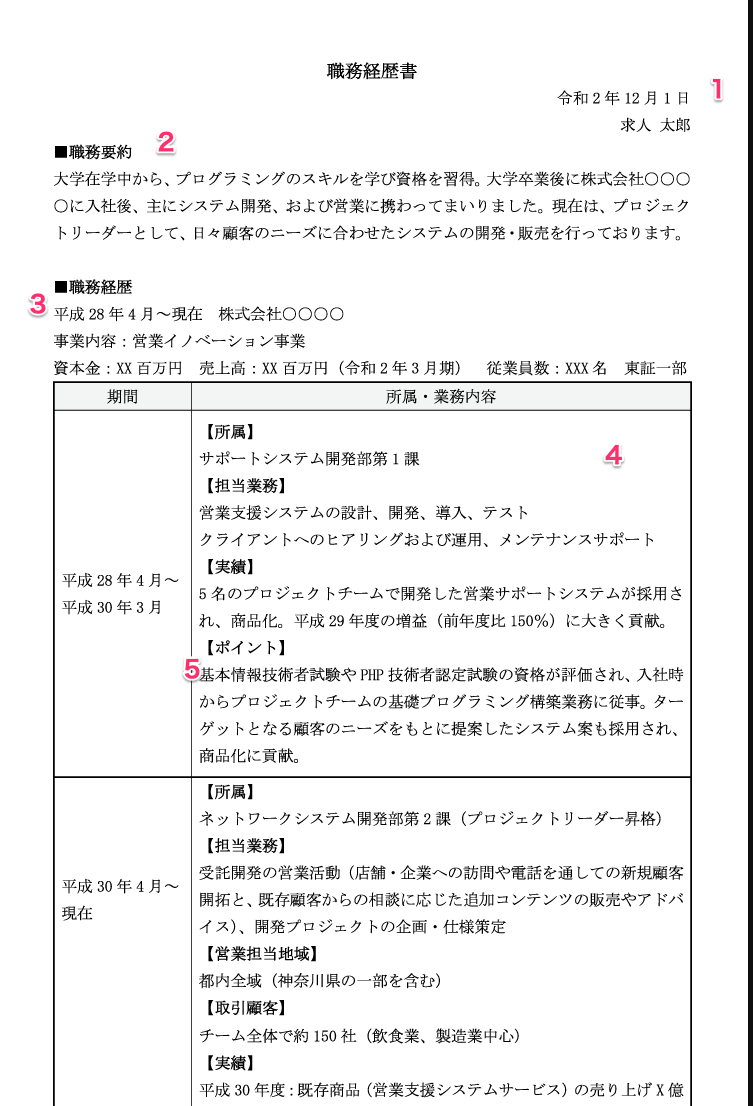

【1】日付・氏名・タイトル

いつ記載をした書類なのか、日付を明確にします。

その下「職務経歴書」と記載をし、自身の名前も入れておくことを忘れずに行いましょう。

この部分についてのフォーマットは普遍的なものではありますので、他のサイトにある職務経歴書のフォーマットをそのまま用いてもOKです。

【2】職務要約

過去から現在に至るまでの職務の流れを文章として記載をする項目になります。

例えば2000年から2015年までA社で営業職として従事をして、その後2015年より現在に至るまでB社でコンサルタントとして従事をしていますといった全体を簡単にまとめた文章の記載が求められます。

【3】職務経歴(企業情報)

どのような企業なのか「規模・業界・売上高、社員数、業務内容等々」に至るまで記載をしましょう。

こちらはHP等々の事業内容の欄を参考にしながら書き入れていくことをオススメします。

ここでは特段脚色などを入れる必要はありません。

簡素なもので構いませんので会社のHPに習い記載をしていただければOKです。

【4】職務経歴詳細

5W1Hの観点で、現在までで就業した全ての会社についての記載を行いましょう。

気をつけたいこととしては在籍期間が履歴書と食い違っているという事態は控えましょう。

整合性が合わないと思われた段階で、人事担当者があなたを見る目が厳しいものとなります。

必ず、何回も見直して整合性を揃えましょう。

【5】ポイント

経験職務の特に際立たせたいポイントを記載します。

何を主張をするかによっても人事担当者の持つイメージは異なります。

特にこの項目に関しては5W1Hはもちろんのこと、自身が評価をされたポイントなどを詳細に記載をするようにしましょう。

また、その内容が客観的に素晴らしいものなのかを他者に見ていただき設定をすることをお勧めします。

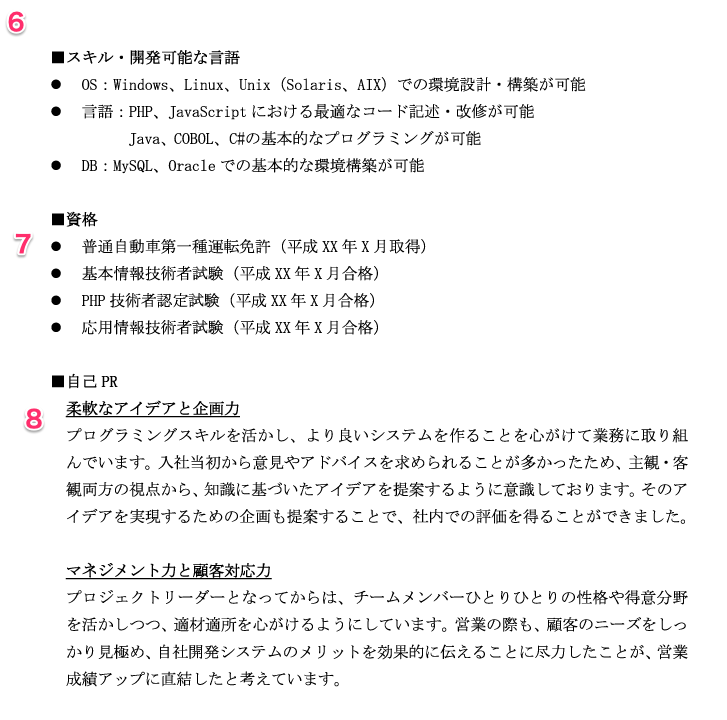

【6】スキル・活かせる知識

上記の職務経験により何を学び、何をスキルとして培ったのかを記載ください。

ここは概要ではなく、詳細な内容を記載する必要があります。

例えば、マネジメント職を経験した場合「10名程度のマネジメントを経て、コーチングスキルの向上、部下へのコミュニケーション、労務管理といった能力が身につきました」と記し何の能力が備わったのかをイメージできるようにしましょう。

【7】資格・免許

ここは取得をした資格を記載しましょう。

民間資格・国家資格等々は問いませんが、業務に不必要な資格に関しては記載をいただかなくて結構です。

不明な場合には、念のために記載をしていてもマイナスポイントとはなりませんので、自身の判断の上記載ください。

【8】自己PR

自身がどのような人物で何に長けていてといった、その会社で活躍をするために何が備わっているのかを記載しましょう。

ここは企業にアピールする大事な項目になります。

とにかく重要なのが相手の企業に入った時に役立つものが書かれているかとなります。

その点を考慮して、端的にまとめるようにしましょう。

職務経歴書の書き方は2パターン存在する

編年体式での記載方法

一般的な職務経歴書の記載方法です。

時系列で記載をしていくイメージで、先頭に会社の概要が記載をされ、職務の内容という形で続く形式

ポイントについて

- 一般的な記載方法で、特に理由がなければこちらを活用

- 会社単位で何を経験したのか分かりやすく、直近の仕事内容を掴みやすい

人事担当者が気になる経験を中心に見ることができるため、把握しやすいのが特徴です。

しかし、転職回数が多くなると文章量が多くなってしまうデメリットもあり、その場合には「キャリア形式」での記載をしたほうが情報が整理をされるため好ましいとされています。

キャリア形式での記載方法

上記の記載方法では職務要約で全体として経験をしたことや、それぞれの会社の特徴について簡単に整理をします。

職務内容ごとにまとめるため、数社あったとしてもコンパクトに記載ができる

ポイントについて

- 転職回数が多くても数ページに記載が及ぶことがない

- 職務内容ごとに何を学んだのかが分かりやすくなるため、能力を把握しやすい

職務に関しては簡素化をし概要だけを記載し、職務内容の記載を充実させていくといった記載になります。

職務経歴は上から新しいものを記載をしていき、古い職歴に関しては経歴概要でまとめてしまうという内容になります。

そうすることで数ページもの記載にならずに済みます。

要点としては数々の職歴で培った「能力」をアピールポイントとして強めに書き、相手にその項目においては評価をいただく書き方になっています。

コメント内容は、丁寧に拝見させていただきます!